はじめに

こんにちは!

基盤開発部みらい基盤課の山本です。

弊社製品の基盤を支えるため、インフラエンジニアとしてサーバの構築/運用等の業務に携わっています。

6/25(水)、26(木)に、弊社の開発メンバー4名でAWS Summit 2025に行ってきました。

今回は、その内容について紹介します!

エンジニア向けの技術的な内容が多めにはなりますが、興味のある方は是非ご一読ください!

AWS Summit とは

6 月 25 日(水)、26 日(木)の二日間で開催された、日本最大級の「AWS を学ぶイベント」です。

イベントの雰囲気については、こちらの記事で解説していますので、ぜひご参照ください!

内容について

セッション

実際に参加してみて、AWSのトレンドや最新技術、考え方を学ぶことができた有意義な2日間だったと感じました!

2日目の朝にAWSのスペシャルセッションがあったのですが、そのセッションでは、AWSのトレンドを把握できました。

大きく分けると、セキュリティ、データベース、AIに注力している、と感じるような内容でした。

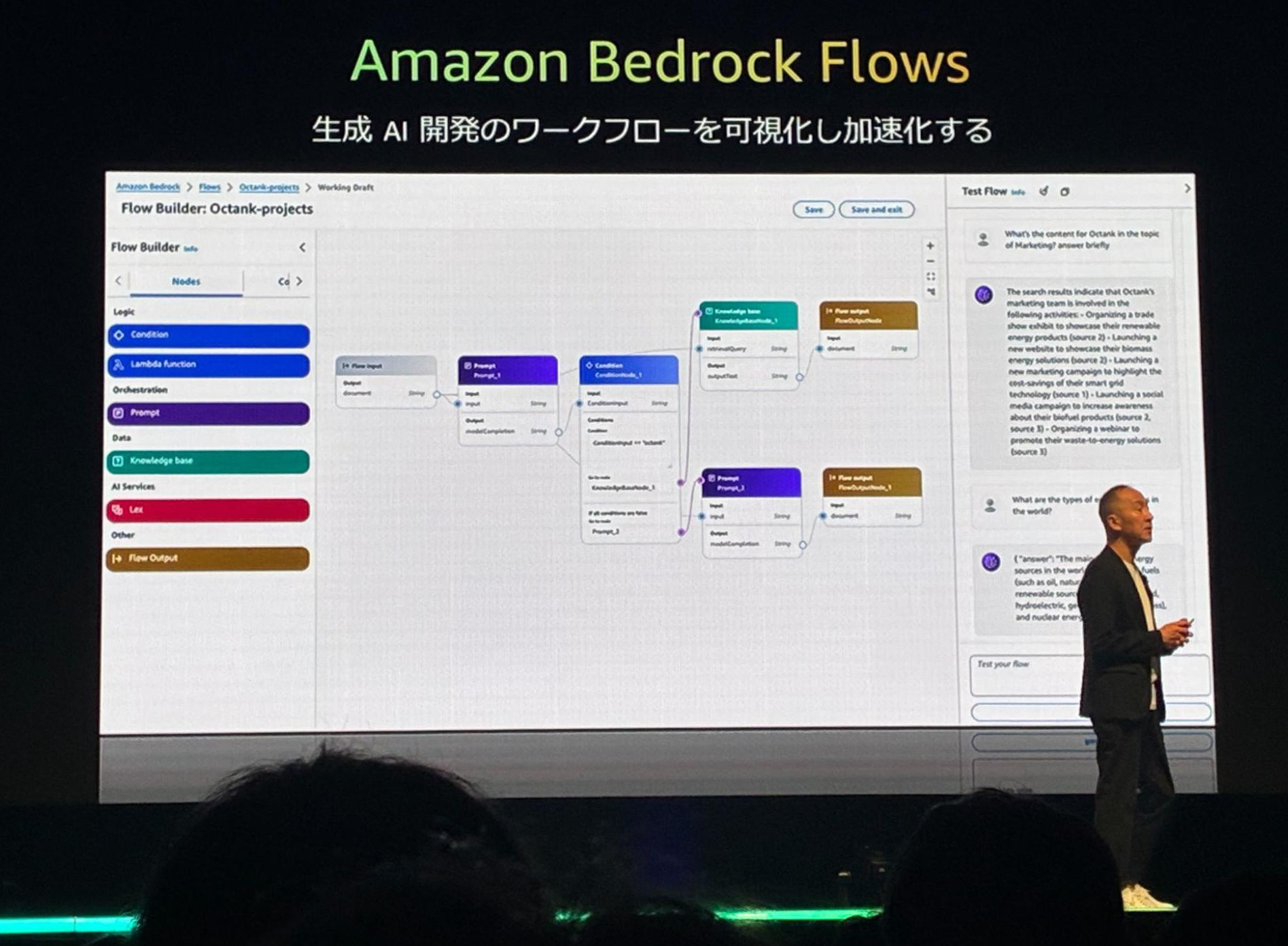

個人的には、やはりAIがポイントで、Amazon Bedrockは重要なサービスだと感じました。

このスペシャルセッションだけでなく、他企業の事例セッションでも、このBedrockというサービスは多く利用されている印象でした。

また、参加したどのセッションも非常に良い内容で、甲乙つけがたいセッションばかりでした。

私の個人的によかったセッションBest3は、こちらです!

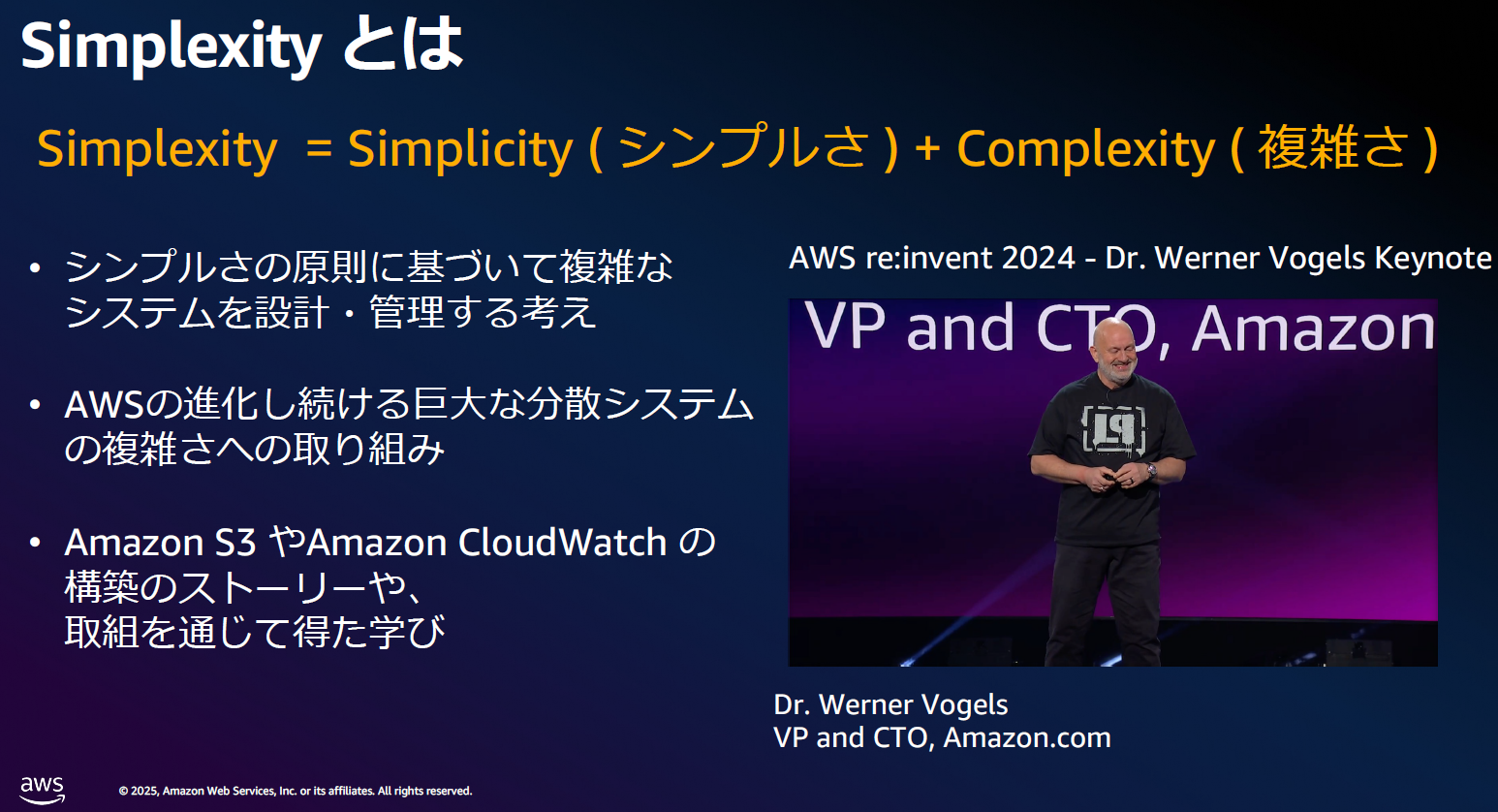

1) AWS サーバーレスにおける Simplexity 戦略

AWSが提唱する「Simplexity」という考え方について深く理解できるセッションでした。私の今後の開発にも大いに役立つ考え方を学べました!個人的に重要だと感じた点を抜粋すると、以下になります。

Simplexity

システムを開発していく上で複雑さは避けられないが、「複雑さ(Complexity)を分解し、個々の要素をシンプル(Simplicity)にして管理はできる」という考え方

AWS サーバーレス活用における 3つのSimplexity戦略と、それぞれに対する3つの問い

- 分割統治

- 目的に沿って分割をしているか?

- コミュニケーションがスムーズか?

- 調和が取れているか?

- 関心の分離

- 適切に任せられているか?

- 任せる ≠ 何もしない

- 使いこなす力を持っているか?

- 進化への対応

- 安全な手法が確立されているか?

- 安心して進化できる状態か?

- 止まらない文化はあるか?

2) アーキテクチャ道場 2025 – 実践編!

エンジニアの界隈では有名?な「アーキテクチャ道場」の実践編です。実践編と銘打っていることもあり、具体的な事例を踏まえながら設計のエッセンスを学べました。個人的に重要だと感じた点を抜粋すると、以下になります。

- 進化(=変化 + 適応)できるアーキテクチャにする

- 変化しやすいこと

- 適した変化の方向性が判断できること

- 変化すべきタイミングが判断できること

- 現実世界の問題は複雑

- まず、課題と制約を明確化する

- その後、解決するべき問題をシンプルに定義する

- アーキテクチャ設計は論理モデルから!

- 解決するべき問題を定義

- 論理モデルで問題解決を設計

- 物理モデルで実装を設計

3) AWS規範ガイダンス ~クラウドデザインパターン、アーキテクチャ、および実装の解説~

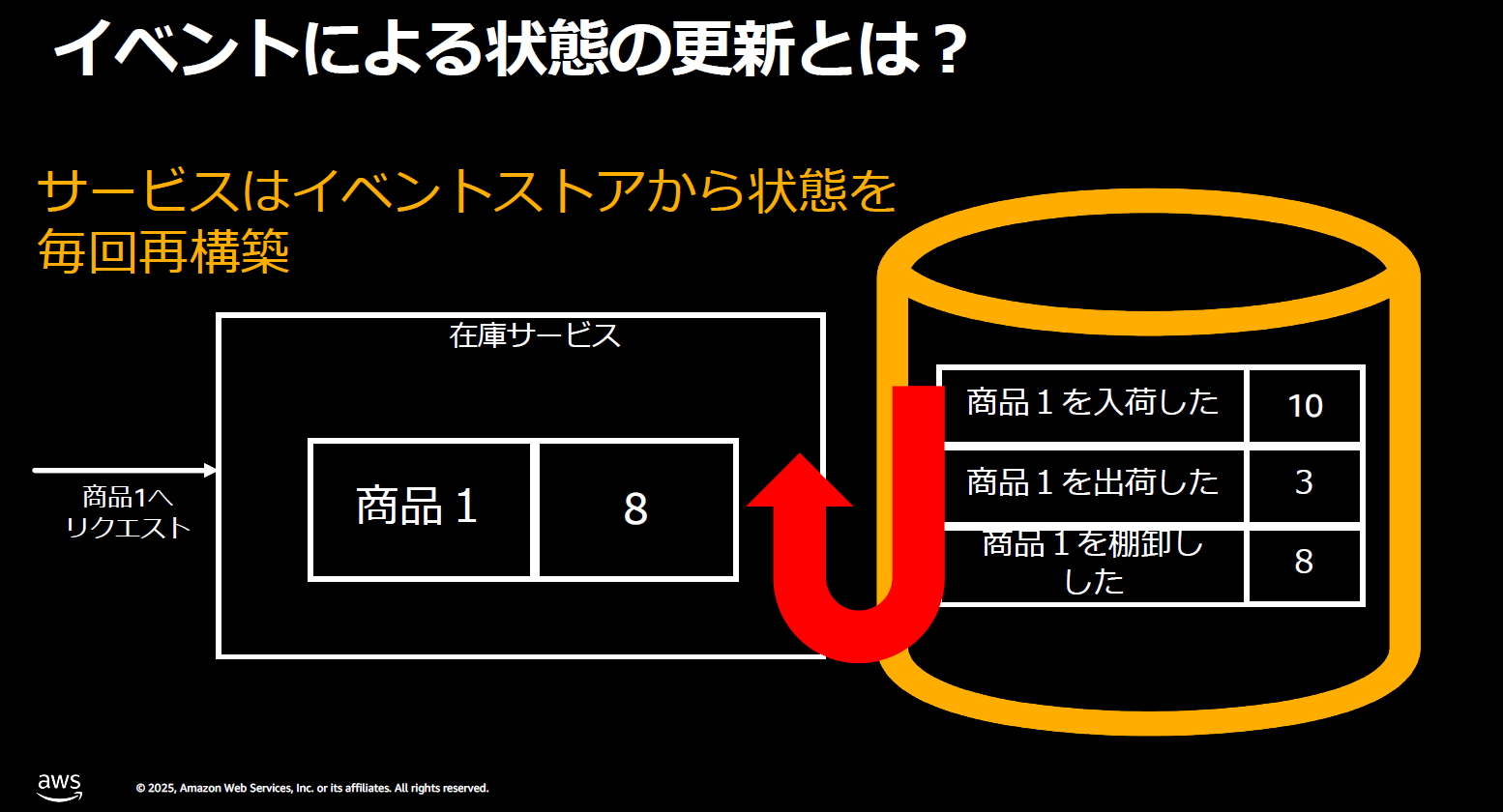

AWSが公開している「クラウドデザインパターン、アーキテクチャ、および実装」を解説したセッションでした。クラウドを利用するにあたって、その代表的なパターンを簡単に学べました。個人的に重要だと感じた点を抜粋すると、以下になります。

本セッションでは複数のパターンを紹介していますが、「イベントソーシングパターン」が特に参考になるパターンだと感じました。

- これは、データベースの状態を管理するのではなく、変更履歴を管理しよう、という発想のパターンです。

- 奇抜なアイデア、というわけではありませんが、それ故に多くの環境でも適応可能なパターンだと感じました。

また、このセッションの資料は全14パターンについて解説されているため、今後システムを設計するときの参考資料として大いに活用できそうだと感じました。

ブース

セッション以外にも、会場には2種類のブースがありました。

一つはPartner Solution Expoで、様々な企業が出展しているブースです。

こちらでは、自分の知らなかった企業を知れたことがとてもよかったです。

例えば、「サービスの運用」という観点だけでも、様々な企業があり、それぞれ違った特徴をもっています。

そういった多くの企業を知り、その場で担当者と話ができる、というのはこのブースの大きな魅力だと感じました。

もう一つはAWS Expoで、AWSが出展しているブースです。

AWSの技術領域や業界毎にブースが立ち並んでおり、いろいろな角度からAWSについて学べます。

個人的におもしろかったのは、「Serverlesspresso」というブースです。

これはServerless + espressoの造語で、「AWSのServerlessアーキテクチャを利用して、コーヒー(espresso)の注文システムを作ろう!」という発想のブースです。

「Serverlessアーキテクチャでこれほど多くの処理を実現できるのか!」と驚きました。

詳細については、少し古い記事ですがこちらをご参照ください。

このように、普段の業務から離れて、様々な発想でAWSという技術に触れることができるのは、とてもおもしろい体験でした。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

エンジニア向けの少し技術的な内容が多めではありますが、イベントの内容は伝わりましたでしょうか?

再掲になりますが、イベントの雰囲気については、こちらの記事でも解説していますので、ぜひご参照ください!

ここまで読んでくださり、ありがとうございました!